团结 自强 敬业 创新

遵义医科大学附属医院.公益

大学毕业求职因病受阻 微创手术助力患者快速康复

遵医附院胸外科成功为患者施行“经皮天平拉钩剑突下单孔胸腔镜前纵隔肿物切除术”

近日,今年刚大学毕业有望被国内某大型车企录用的杨某(化名),在入职体检后满心斗志准备踏入工作岗位时,却突然被告知其胸腔内发现一巨大肿瘤(位于前纵隔)暂缓入职,被告知1月后再次体检合格则予以录用。

杨某及家人先后就诊于贵阳、重庆、成都等地医院,均被告知因前纵隔肿物大,与心脏大血管关系密切,手术风险高,需正中开胸进行手术,手术损伤大,术后恢复缓慢。就在杨某自觉前途渺茫,对入职不抱任何希望时,他偶然了解到遵义医科大学附属医院胸外科在治疗纵隔肿瘤疾病方面具有丰富的经验,怀着试一试的心态,他联系了主任胸外科宋永祥。

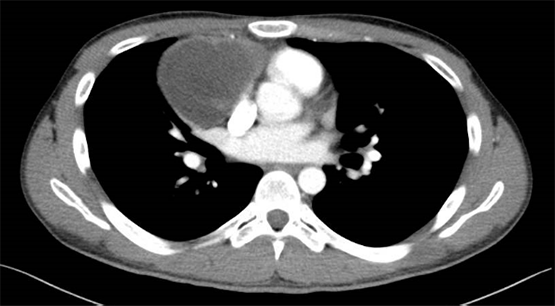

通过与患者沟通及病情分析后,宋永祥主任医师认为实施微创手术的成功率较大,杨某立马入院。患者胸部薄层CT检查结果提示,右前纵隔一大小约98×66mm类圆型肿物,肿物内部见点片状钙化及分隔,囊壁及分隔见强化。宋永祥主任医师查阅胸部CT影像后评估为畸胎瘤可能性大,在了解患者目前具体情况后,他告知杨某及其家人,其前纵隔肿瘤大概率为良性疾病,手术切除即为治愈,且通过微创手术方式住院时间仅需一周左右,可能不会影响其后续入职。

手术前一日,胸外科团队对患者病情及手术风险进行全面评估,考虑患者前纵隔畸胎瘤,手术粘连可能极重,显露和游离肿瘤均存在困难,同时还需要保护心脏大血管即神经,避免可能发生的意外,近期胸外科新引进的“经皮天平拉钩”技术可为前纵隔手术提供良好的手术视野和操作空间,且前期已经开展几例手术,宋永祥评估该手术成功的可能性极大。经与患者及家属充分沟通后,最终决定采用“经皮天平拉钩剑突下单孔胸腔镜前纵隔肿物切除术”尝试为杨某进行微创手术治疗。

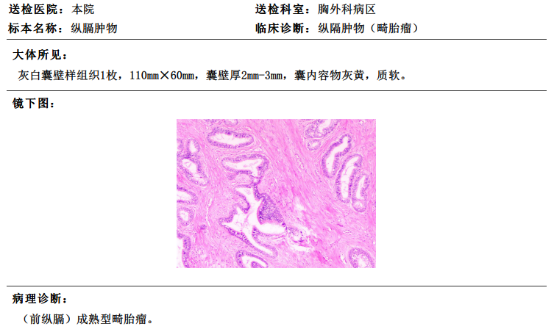

手术当天,宋永祥教授团队巧妙运用“经皮天平拉钩”技术,在患者剑突下作一长约4厘米的小切口,术中仅打开右侧纵隔胸膜,探查见肿瘤基底部与心包粘连紧密,无明显界限,遂予行经剑突下单孔胸腔镜前纵隔肿物切除+心包部分切除+心包开窗+胸腔闭式引流术。手术过程顺利,仅耗时2小时,术中几乎无出血,术后病理证实为前纵隔成熟畸胎瘤(良性)。患者术后疼痛感轻微,胸腔引流量少,术后几天即顺利康复出院。

前纵隔位于胸骨后方、心包前方,是胸腺瘤、畸胎瘤等肿物的好发部位。畸胎瘤因与周围组织粘连重,界限不清晰,操作不便等因素,往常需通过正中开胸方式进行手术,但手术创伤大,术后疼痛剧烈,恢复周期长,且胸壁切口不美观,瘢痕明显。近年经剑突下单孔手术逐渐兴起,但常规胸骨拉钩提拉胸骨存在视野暴露不足、操作空间受限、需切除剑突、胸骨拉钩易滑脱、胸骨损伤及出血等问题。

“经皮天平拉钩剑突下单孔胸腔镜手术”由四川大学华西医院胸外科田东教授团队首创,该技术核心优势在于:

避免胸骨损伤,减轻疼痛:无需切除剑突;通过建立胸骨前皮下隧道穿入特制钢针进行悬吊拉钩,避免了胸骨拉钩造成的胸骨损伤,从源头上显著减轻术后疼痛。

拓展手术空间,视野清晰:利用“天平状”支架的力学原理均匀分散受力,提供稳定支撑,即使对体型较大的患者也能有效提拉胸骨。结合单肺通气技术,可将胸骨后操作空间扩大至6厘米以上,使双侧膈神经、无名静脉、胸腺上极等关键边界结构显示极为清晰。

操作安全,切除彻底:宽敞稳定的操作空间和清晰的视野,极大提高了手术安全性,更有利于前纵隔肿物的完整、精准切除。

宋永祥教授表示,以往该类巨大前纵隔肿瘤往往需在正中开胸入路下进行,得益于“经皮天平拉钩”对胸骨的有效抬高,胸骨后手术视野及操作空间均得到前所未有的改善,使微创治疗该类巨大纵隔肿瘤成为可能,极大减轻了手术对患者带来的创伤,患者术后疼痛轻微,恢复快,该技术的应用也完美契合了快速康复理念。

目前遵义医科大学附属医院胸外科已率先在省内开展 “经皮天平拉钩剑突下单孔胸腔镜前纵隔肿物切除术”,该手术的成功开展标志着遵医附院胸外科在微创胸外科手术技术领域迈上新台阶。

患者术前胸部CT影像

宋永祥教授团队为患者行“经皮天平拉钩剑突下单孔胸腔镜前纵隔肿瘤切除术”

手术切口照片

患者术后病理结果

患者及家属出院时赠送锦旗

遵义医科大学附属医院党委宣传部

一审、策划、编辑:吴双双

二审:张洁

三审:肖毅