团结 自强 敬业 创新

遵义医科大学附属医院.公益

不采摘、不买卖、不食用

野生蘑菇中毒预防

夏秋季节是野生蘑菇生长旺盛的季节,鲜美诱惑难以抵挡,但美味背后暗藏杀机,因误食有毒野生蘑菇导致中毒年年发生,教训惨痛,为了您和家人的生命安全,请务必掌握以下关键知识:

一、野生蘑菇中毒会有什么症状

食用蘑菇后出现不适,恶心、呕吐、头昏、眼花、皮肤发黄、少尿、茶色尿等症状,特别是同食人有类似症状,应立即到医院就诊。如中毒6小时内,患者神志清楚,可以在家先行催吐治疗,送到医院后检测相关生化指标,根据临床及生化结果初步判定中毒的轻重。食用有毒蘑菇严重的会出现肝功能衰竭、肾功能衰竭、多器官功能衰竭,甚至死亡,应尽可能的配合医师做蘑菇种类鉴定,尽早治疗。

二、野生蘑菇中毒主要预防措施

(一)“三不”原则:不采摘、不买卖、不食用任何野生蘑菇。

(二)科学认知:民间“银针验毒”“颜色辨毒”等方法均不可靠,唯一安全方式是远离。

(三)及时就医:若误食后出现不适,立即催吐并携带剩余蘑菇样本(勿清洗!)就医,拨打120时明确告知“野生蘑菇中毒”。

(四)广泛宣传:转发给亲友,尤其提醒家中老人、孩子注意安全!

三、常见的野生蘑菇中毒类型

(一)胃肠炎型:潜伏期10分钟到2小时。轻者可有恶心、呕吐、腹痛、腹泻,重者会出现休克、昏迷、急性肾衰竭等。

(二)神经精神型:潜伏期约10分钟到6小时,以神经精神症状为主,患者可能会狂笑、手舞足蹈、产生幻觉,严重者出现谵妄、抽搐、昏迷等症状,还可伴有胃肠炎症状。

(三)溶血型:潜伏期一般约为30分钟到3小时,误食会出现胃肠炎症状,随后出现黄疸、少尿、无尿、血尿、急性贫血、肝脾肿大、急性肾衰等。

(四)急性肝损害型:毒蘑菇中毒死亡的主要类型,病情凶险,若抢救不及时,死亡率极高。病人的潜伏期一般为10-24个小时,表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻,假愈期出现肝功能损害,继而出现休克、昏迷、抽风、全身出血、呼吸衰竭,在短时间内可引起死亡。

(五)急性肾衰竭型:潜伏期为6-12小时,之后出现消化道症状,接着出现肾功能损害,临床表现为少尿或无尿,血液中肌酐和尿素氮升高,严重者导致肾衰竭等。

(六)横纹肌溶解型:15分钟-2小时内表现胃肠道症状,初期表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻现象,并有乏力;24 小时后,全身明显乏力,肌肉痉挛性疼痛,胸闷、呼吸困难、血尿、出现酱油色尿液,血液生化指标肌酸激酶急剧上升,严重者会引起多器官功能衰竭而死亡。

(七)光过敏皮炎型:一般在食用后1-2天发病。主要表现为“日晒伤”样红、肿、热、刺痒、灼痛。开始多感到面部肌肉抽搐,火烧样发热,手指和脚趾疼痛,严重者皮肤出现颗粒状斑点,针刺般疼痛,发痒难忍,发病过程中伴有恶心、呕吐、腹痛、乏力、呼吸困难等症状。

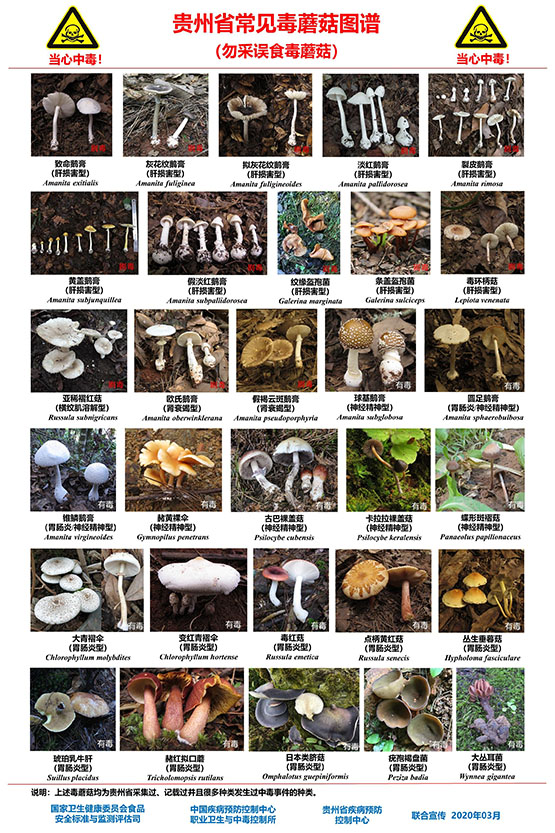

四、贵州常见的有毒野生蘑菇种类

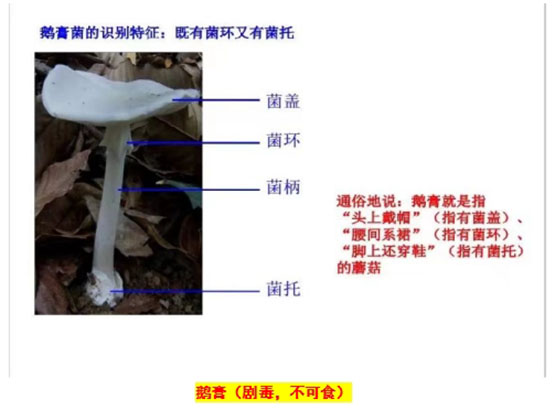

(一)鹅膏菌

鹅膏菌可简单理解为从“鹅蛋”里面长出来的蘑菇(如下图),随着蘑菇生长发育,菌柄伸长后“打开伞”,顶部形成菌盖,“鹅蛋壳”被菌柄突破后围在菌柄底端,形成菌托;菌盖“开伞”较大后,覆盖在菌盖背面菌褶上的一层膜质脱落形成菌环。通常有类似“雨伞状”的蘑菇,带有菌盖、菌环和菌托(“鹅膏菌三要素”),大部分属于鹅膏菌;菌托是识别鹅膏菌的一个重要特征,但是菌托有像“脚穿靴”一样的杯状,也有“脚肿大”一样的杵状,形状不一,要认真观察。

致命鹅膏和假淡红鹅膏是我省较为常见的两种毒蘑菇,都具有“头上带帽(菌盖),腰间系裙(菌环),脚上穿靴(菌托)”的鹅膏菌典型特征,并且通体呈白色,遇到这类不管是纯白或白中带黄、带灰、带红,非专业人士应当远离,做到不采不食。值得注意的是,菌环有时在鹅膏菌生长过程中极易脱落或菌盖未展开无法观察到,带有菌托的伞菌类,不建议未经专业人士鉴定后直接食用。

(二)盔孢伞

盔孢伞现报告有20种具有急性肝损害毒性,死亡率也极高,该类蘑菇个体较小菌盖0.3cm~5cm,菌柄较长1.5cm~9cm,菌肉薄,菌盖湿后稍黏,中央有小乳突,边缘有时可观察到透明状放射状条纹;个体通体呈淡黄色或棕色;菌柄圆柱形或棒状,上部黄色至黄棕色,下部棕褐色至褐色。

(三)环柄菇

环柄菇引起急性肝损害中毒的毒蘑菇我国记录有5种,该种主要特征是个头较小。菌盖的颜色多为灰褐色或肉褐色,在不同的生长阶段,直观的感受是菌盖出现类似断痕而呈现出灰白相间的形态,表现出菌盖有“褐色鳞片”,而且菌盖中部略微凸起且色泽上较边缘的深。菌盖背面的菌褶,主要颜色特点是纯白色,比较脆,容易碎;菌褶和菌柄并未直径连接,而是两者之间“深凹”,存在一个交界“洼地”。菌柄为白色或与菌盖颜色相似,菌柄底端(靠近土壤)色泽较深,而且表面有灰褐色的鳞片(“长毛”),并不光滑。

(四)亚稀褶红菇

亚稀褶红菇是横纹肌溶解型的毒蘑菇,亚稀褶红菇的个体有成人拳头大小,与常见的“枞树菌”“紫花菌”大小是一致的;菌盖表面呈灰白色、浅灰色至煤灰黑色,成熟后(“长老后”)常向上反卷。菌肉呈白色,受伤后易变淡锈红、淡红或红色(要在比较新鲜时候对半切开或划伤菌褶才可能可观察到),变红后可持续30min。菌褶白色,较厚,比较脆而且容易碎,褶片之间较为稀疏。菌柄粗短,圆柱形,颜色为污白色、浅灰白色至灰黑色。

遵义医科大学附属医院党委宣传部

一审、策划、编辑:吴双双

二审:张洁

三审:肖毅